デマンドコントロールとは、電力使用量を管理することで、契約電力の上昇を抑える取り組みです。高圧受電者の場合、電気料金は最大デマンド値に基づいて決まるため、電気料金の削減においてデマンドコントロールは非常に重要となります。

本記事では、デマンドコントロールの概要を解説したうえで、デマンドコントロールシステムの種類や選び方、導入の流れなどについて紹介します。

この記事で

わかること

- デマンドコントロールとは何か

- デマンドコントロールシステムの種類

- デマンドコントロールシステムの選び方

デマンドコントロールとは

デマンドコントロールとは、電力使用量を管理して契約電力の上昇を抑える取り組みのことです。

はじめに、デマンドコントロールへの理解を深めるために欠かせない「デマンド」について、深堀りします。

「デマンド」とは30分間の平均使用電力

そもそも「デマンド」とは、30分間の平均使用電力を意味する指標です。毎時ごと0~30分、30分~60分に計算され、1日(24時間)のなかで48回計測が行われます。

例えば、ある30分間のうち最初の15分間で400kWを使用し、残りの15分間で100kWを使用した場合、その30分間のデマンド値は(400kW×15分+100kW×15分)÷ 30分=250kWとなります。

このデマンド値が、契約電力の基準となるのです。デマンド値の意味や電気料金への影響については、以下のページで詳しく解説しています。

デマンド値は電気料金に影響する

デマンド値は電気料金の計算に使われ、数値が高いほど電気料金が高くなります。

具体的には、1カ月間のうち最も高かったデマンド値=「最大デマンド値(最大需要電力)」が、電気料金の計算に使われます。

最大デマンド値が電気料金に影響する仕組みについて詳しく説明しましょう。

需要家の電気料金は、使用量に関わらず一定でかかる「基本料金」と、使用電力に基づく「電力量料金」などの合計で計算されます。

最大デマンド値は、基本料金の算出に使われる「契約電力」に影響します。契約電力とは、電力会社との契約で毎月使用できる最大電力のことです。

以下のとおり、契約種別に応じて契約電力の決まり方は異なります。

|

契約種別 |

契約電力の決まり方 |

|

高圧小口電力契約(50~500kW未満) |

当月を含む直近12カ月における最大デマンド値のピーク値 |

|

・高圧大口契約(500~2,000kW) ・特別高圧契約(2,000kW) |

1年ごとに行われる電力会社との協議 (直近12カ月の電力使用実績や負荷設備の容量などが加味される) |

高圧小口電力契約(50~500kW未満)の場合、当月を含む直近12カ月における最大デマンド値のピーク値が、以降1年間の契約電力に影響します。

つまり、当月を含む直近12カ月の間で一度でも最大デマンド値が上がると、以降1年間の基本料金が高くなってしまうのです。

例えば、以下図のように当月を含む直近12ヶ月の最大デマンド値のピーク値が2024年3月の500kWだった場合、その数値を基に計算された基本料金が2025年2月まで適用されます。

■最大デマンドのピーク値が以降1年間の電気代に影響することを示した図

高圧大口契約(500~2,000kW)と特別高圧契約(2,000kW)の契約電力は、1年ごとに行われる電力会社との協議により決められます。その際、直近12カ月の最大デマンド値や負荷設備の容量などが加味されます。

協議によって決められた契約電力を超えて使用した場合には、契約超過金を支払わなければなりません。

つまり、高圧小口・高圧大口・特別高圧かの契約種別は問わず、高圧受電の需要家が電気料金の削減を図るには、「最大デマンド値を継続的に下げる施策=デマンドコントロール」が必要となるのです。

具体的には以下のようなデマンドコントロールが有効です。

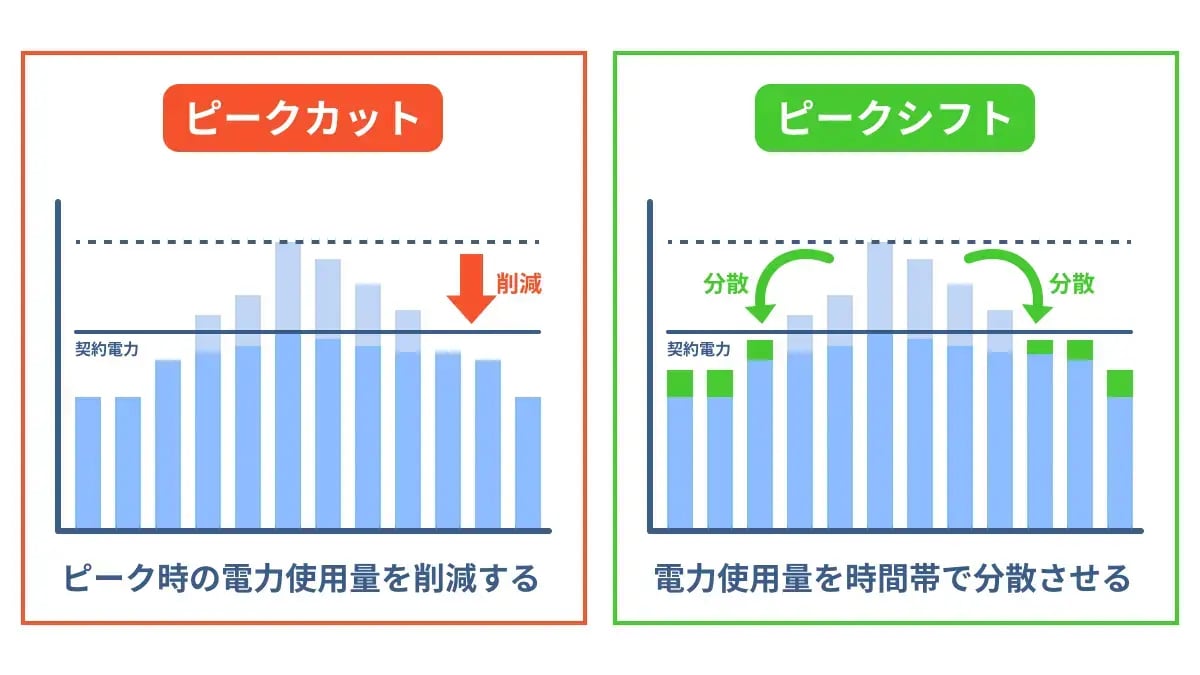

- ピークカット

電力使用量そのものを減らして最大デマンド値のピークを抑える - ピークシフト

電力使用量の多い時間帯から少ない時間帯に活動をシフトすることで最大デマンド値のピークを抑える

デマンドコントロールを行う方法

デマンドコントロールを行うには、デマンドコントロールシステムの導入が効果的です。

システムのタイプには「手動制御タイプ」と「自動制御タイプ」の2種類があります。

手動制御タイプ(デマンド監視装置)

手動制御タイプは「デマンド監視装置」と呼ばれるタイプです。事前に設定した目標値を超えそうになると、管理者へ警報ランプやブザー、メールといった方法で通知されます。

パナソニックのデマンド監視装置「デマンドウォッチャー」では、以下のように段階的な通知を行います。

管理者は、警報に応じて設備の運転を手動で調整することで最大デマンドを抑制することができます。

自動制御タイプ(デマンドコントロールシステム・デマンドコントローラー)

自動制御タイプは、あらかじめ設定した目標値を超えないよう、管理者へ警報を行ったうえで、自動的に設備の運転を制御するシステムです。

「デマンドコントロールシステム」や「デマンドコントローラー」と呼ばれるタイプとなります。

デマンドコントロールシステムはどちらを選ぶべきか

「手動制御タイプ」と「自動制御タイプ」のどちらを選ぶかは、それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、事業所の規模や予算に応じて判断しましょう。

<手動制御タイプ(デマンド監視装置)>

|

メリット |

・システムの導入コストが少ない ・室内環境に応じて柔軟に設備の調整が可能なため、快適性を損ないにくい ・警報への手動対応を通じて、従業員の省エネ意識向上を図れる |

|

デメリット |

・最大デマンドの上昇を低減するには手動での対応が必要 ・人的ミスが発生する可能性がある ・人的コストが発生する |

<自動制御タイプ(デマンドコントロールシステム)>

|

メリット |

・自動で設備を制御するため、人的ミスや人的コストが発生しない |

|

デメリット |

・システムの導入コストが大きい ・自動制御により室内環境の快適性が損なわれる場合がある ・強制制御による機器の劣化や故障のリスクがある |

手動制御タイプは、自動制御タイプよりも安価で導入できるものの、あくまで警報を発するだけであり、電力を減らす対応が遅れてしまえば目標のデマンド値を超えてしまう可能性があります。

そのため、警報に対して「誰が」「どの設備の運転を停止・設定変更するか」を、あらかじめ優先順位を立てて決めておくことが重要です。

したがって、設備の数が限られている小規模なオフィスや工場など、コストを抑えたいケースでは、手動制御タイプが向いているでしょう。

一方で、大型商業施設や大規模なオフィス・工場などでは、警報ごとに手動で対応することが難しいため、自動制御タイプが有効です。自動制御タイプは設備を自動で制御するため、対応の遅れによって目標のデマンド値を超えてしまうことがない点や、対応に当たる人の人件費が発生しないのが利点といえるでしょう。

ただし、自動制御タイプは手動制御タイプよりも導入コストが高くなります。また、自動制御による室内環境の低下や、強制的な制御が設備に与える影響(劣化や故障)についても考慮する必要があります。

デマンドコントロールシステムを選ぶ際のポイント

デマンドコントロールシステムを選ぶ際は、手動制御タイプか自動制御タイプかの選択に加え、以下の点にも注目するとよいでしょう。

- データ閲覧機能の有無

- 設置のしやすさ

- 警報の方法(ランプ、ブザー、メール、表示盤など)

- 機能の拡張性

- 電気の使用実績を計測・記録する機能の有無

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

データ閲覧機能の有無

デマンドコントロールシステムには、警報だけの簡易的なものと、データ閲覧機能のついたものがあります。

警報だけのものは導入コストを抑えることが可能ですが、データ閲覧機能のついたものであれば、過去のデマンドデータを参照し、ピーク電力の発生傾向を把握することで、対策を講じることが可能です。

例えば、特定の時間帯にデマンド値が高くなる傾向が見られれば設備の使用タイミングを分散するといった対策が考えられるでしょう。

また、デマンドコントロールシステムを設置した事業所のみでデータを閲覧できる機種と、複数の事業所で閲覧できる機種があるため、運用方法に応じて選ぶことが大切です。

設置のしやすさ

導入コストや機能性も大事ですが、設置のしやすさも選定基準の一つといえるでしょう。デマンドコントロールシステムには、オンプレミス型とクラウド型があります。クラウド型は工事が簡易なため、設置工事費が安く済む傾向があります。

警報の方法

目標デマンド値を超えそうなときに発せられる警報の方法も、機種によって異なります。具体的にはランプ、ブザー、メール、表示盤(モニター)などがあります。警報への気づきやすさ、運用方法に応じて選びましょう。

機能の拡張性

デマンドコントロールシステムを導入する際には、将来的な拡張の可能性も考慮することが重要です。拡張する可能性がある場合は、拡張性の高い機種を選びましょう。

例えば、まずは手動制御タイプのデマンド監視装置を導入し、必要に応じて自動制御機器を追加する方法もあります。

また、通常のデマンドコントロールシステムでは、事業所全体の電力使用量を計測するのが一般的ですが、より効率的なエネルギー管理を行うために、照明・空調・生産設備・ガスなどの個別系統ごとに計測できるタイプもあります。個別系統での計測が可能になると、どの設備が電力消費の大部分を占めているのかを把握しやすくなるでしょう。

電気の使用実績を計測・記録する機能の有無

デマンドコントロールシステムは最大電力の抑制を目的としており、電力消費量そのものの削減には直接的には寄与しません。

しかし、電気の使用実績を計測・記録できるシステムを選ぶことで、そのデータを活用して省エネ対策に役立てることができます。例えば、どの設備が年間を通じて最も電力を消費しているかを把握することが可能になります。

その結果をもとに、使用頻度の見直しや省エネ機器への更新、運用ルールの改善など、具体的な対策を検討できるようになるでしょう。電力消費量そのものの削減や、最大デマンド値の低減にも寄与するはずです。

デマンドコントロールシステムの導入の流れ

デマンドコントロールシステムを導入する際は、システムの提供を行う業者に相談しながら進めていくと良いでしょう。導入の流れは以下のとおりです。

1.現状の契約電力や、電力・設備の使用状況を把握

2.事業所の規模や予算などに応じたシステムの選定

3.電力の使用状況に応じた目標値(警報値)の設定

4.警報を発した際の負荷遮断リストと配置図を作成(手動制御タイプの場合)

5.システムの設置工事

6.電力会社への申請手続き(不要な場合もある)

7.運用開始

デマンドコントロールシステムの導入をお考えのお客様は、ぜひパナソニックにお気軽にご相談ください。

まとめ

デマンドコントロールシステムは、電力使用量を監視し、目標値を超える予測が出ると警報を発するシステムです。警報に応じて手動または自動で設備の制御を行うことで、最大デマンド値の抑制を図ることができます。

高圧受電500kW未満の場合、最大デマンド値が一度でも上昇すると、以降1年間の電気料金が高くなってしまいます。また、高圧受電500kW以上の場合も、最大デマンド値を超えると契約超過金として通常よりも高い電気料金を支払わなければなりません。このため、デマンドコントロールは電気料金の削減において重要な役割を担っています。

システム選定においては、警報時の対応方法が手動か自動かに加え、事業所の規模や予算、必要とする機能に応じてデータ閲覧機能や設置のしやすさ、警報の方法なども考慮しましょう。

パナソニックでは、お客様のご要望に応じた最適なシステム選びをご提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。